- ベオーバを飲み忘れた場合はどうすればよいですか?

-

飲み忘れた場合は、気がついた時、すぐに1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合には飲まないで、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。

- ベオーバの保管方法はどうすればよいですか?

-

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、 高温、湿気を避けて保管してください。

目次

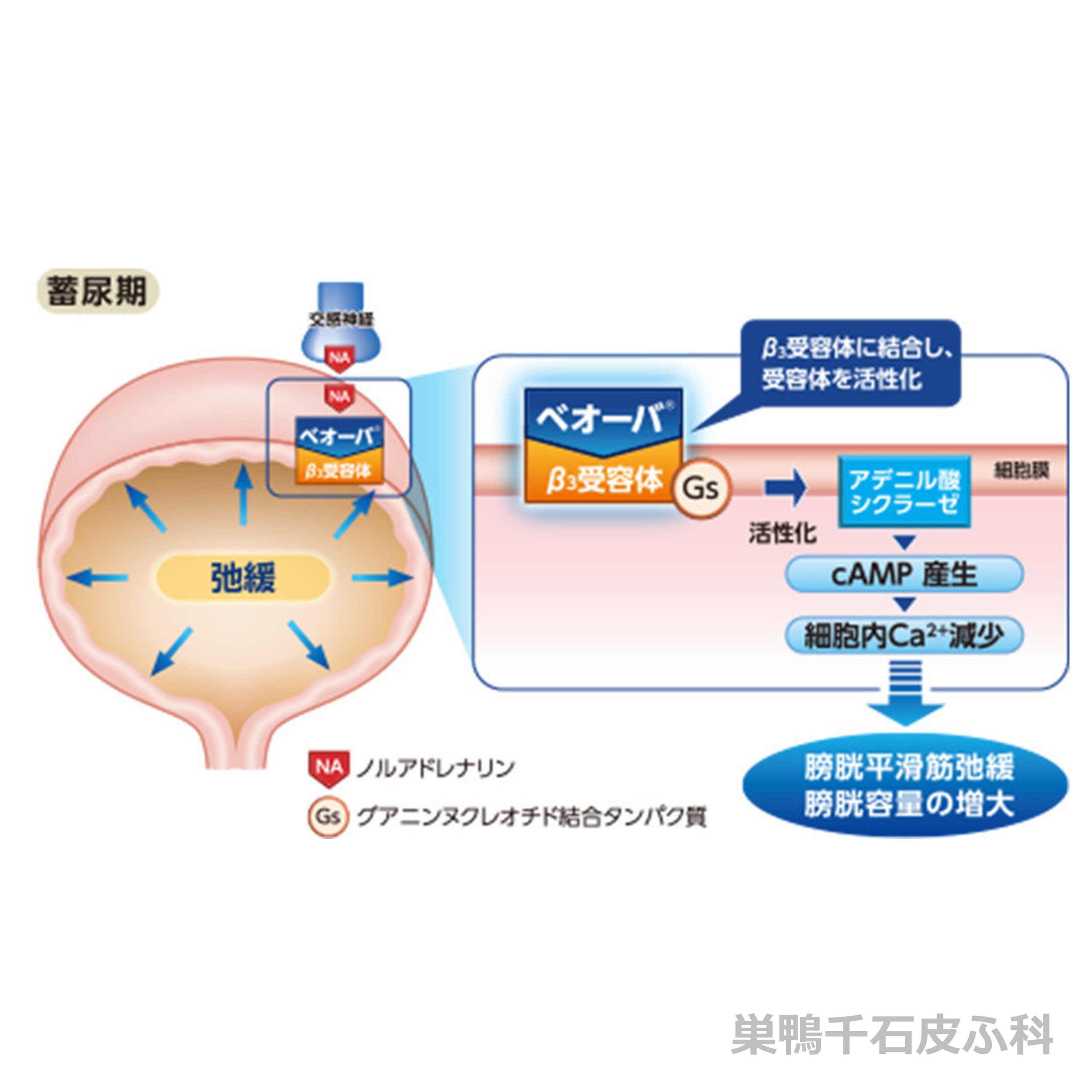

ベオーバはメルク社によって創製され、杏林製薬が開発したβ3アドレナリン受容体作動薬です。2018年9月に承認され、2018年11月27日に杏林製薬とキッセイ薬品工業から発売されました。

なお、「ベオーバ」という名称の由来は、「過活動膀胱患者に対するβ3受容体作動薬(BEta 3 agonist for the patient with OVerActive bladder)」の頭文字を組み合わせて命名されました。

当院では、初診からオンライン診療にて治療薬の処方を行っております。通院なしで薬剤をお送りすることが可能です(送料無料)。アプリのインストールは不要で、システム利用料も徴収しておりません。よろしければご利用ください。

ベオーバは、膀胱平滑筋に存在するβ3アドレナリン受容体を選択的に刺激し、膀胱を弛緩させることで蓄尿機能を亢進し、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁を改善します。

1日1回投与で、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁に対する有効性を示し、52週投与まで有効性は維持されました。

選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤としてベタニス(ミラベクロン)があります。過活動膀胱診療ガイドライン第3版では、ベオーバ・ベタニスともグレードAとされています。ただしベタニスは劇薬に指定されており、取り扱いに注意が必要です。

過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁の患者さま

通常、成人は1回1錠(主成分として50mg)を1日1回食後に服用します。

以下に該当する場合は、ベオーバの服用が禁忌とされています。

過活動膀胱と類似の症状を呈する疾患(尿路感染症、尿路結石、膀胱癌、前立腺癌などの下部尿路における新生物等)があるため、尿検査等により除外診断を実施し、必要に応じて専門的な検査も考慮することとされています。また、下部尿路閉塞疾患(前立腺肥大症)を合併している患者様の場合、そおの治療を優先させる必要があります。

心拍数増加等により症状が悪化するおそれがありますので、慎重に治療を進める必要があります。

肝機能障害により血中濃度が上昇するおそれがあるため、慎重に治療を進める必要があります。

ベオーバを妊娠中の方に投与した場合の安全性は確立されていません。

なお、動物を対象とした試験では、ベオーバが胎児へ移行することが確認されています。

したがって、妊娠中の方や妊娠している可能性のある方には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与いたします。

動物を対象とした試験では、ベオーバが乳汁中へ移行することが明らかになっています。

したがって、授乳中の方にベオーバを使用する場合は、治療上の有益性と母乳栄養の有益性を考慮して授乳を継続するか中止を検討いたします。

ベオーバは、小児を対象とした臨床試験を実施していません。

ご家庭ではお子さまの誤服用を防ぐため、ベオーバの保管場所などにご注意ください。

一般的に高齢の方は、生理機能が低下していることが多いため、ベオーバを使用する場合は、症状の変化や副作用の発現などに注意しながら、慎重に治療を進める必要があります。

ベオーバ錠50㎎の薬価は146.1円/錠です。患者さまにご負担いただく薬剤費は、保険割合によって変わります。例えば、3割負担の患者さまがベオーバ錠50㎎を1日1回30日分処方された場合、ご負担金額は1314.9円になります(薬剤費のみの計算です)。

飲み忘れた場合は、気がついた時、すぐに1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合には飲まないで、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、 高温、湿気を避けて保管してください。