最終更新日:2026年02月18日

更年期は45~55歳の約10年間の時期を指します。女性の更年期障害は、50歳前半に症状がピークになる方が多いです。このコラムでは、更年期障害の原因や症状に触れながら、漢方がどのようにサポートできるのかをお伝えします。

目次

更年期障害について

「更年期」とは、閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた約10年間のことを指します。この時期にはさまざまな体調の変化(更年期症状)が現れますが、特に症状が重く、日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」と呼びます。

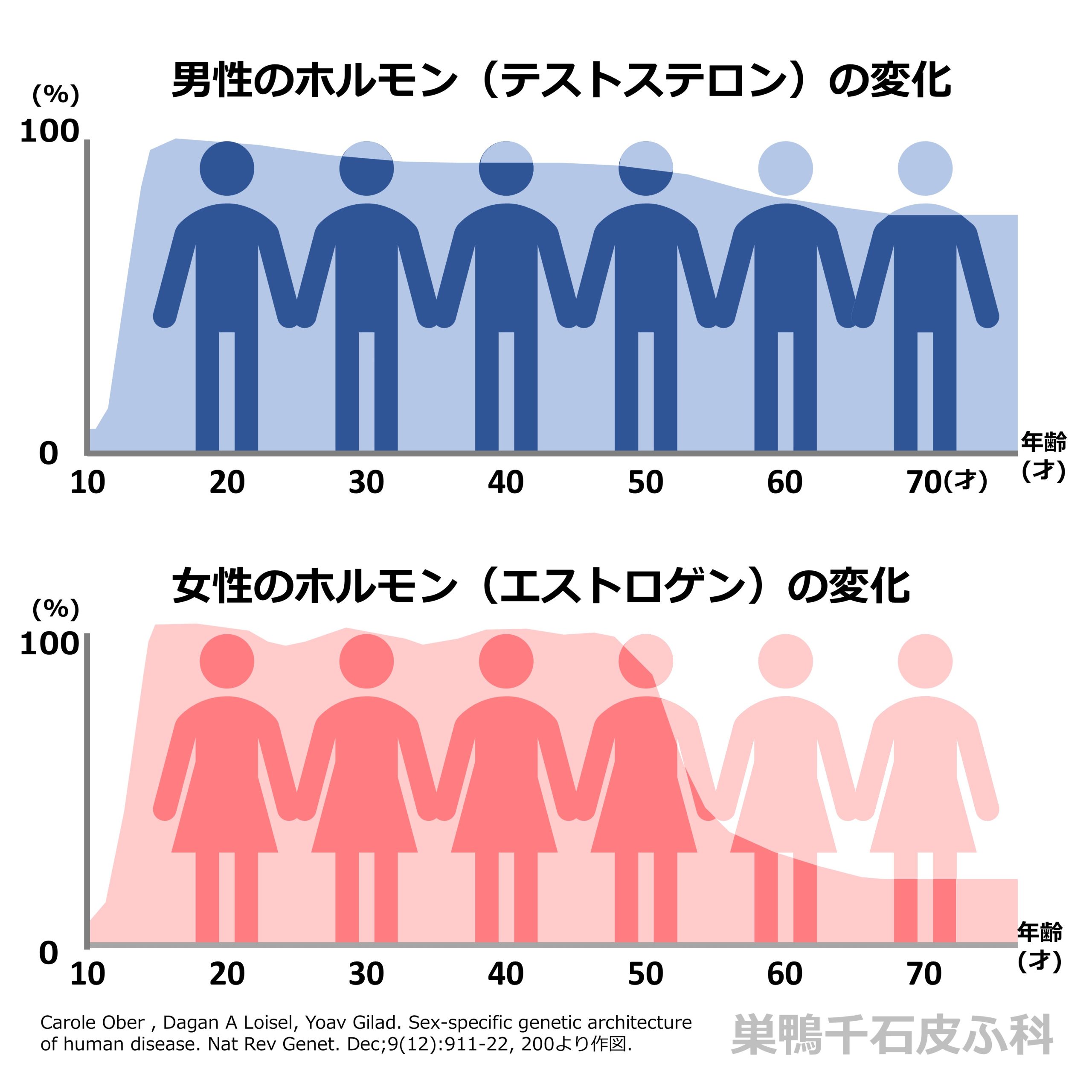

更年期障害の主な原因は、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な変動と減少です。さらに、加齢による体の変化、ストレスや心理的な要因、家庭や職場での環境など、さまざまな要素が重なり合い、更年期障害を引き起こすと考えられています。

更年期障害の症状について

更年期障害の症状は、大きく3つのタイプに分けられます。

血管運動神経症状

ほてり(ホットフラッシュ)、のぼせや冷え、異常に汗をかく、動悸や息切れ、血圧の変動、手足の冷え、疲れやすい など

ホットフラッシュとは

ホットフラッシュは更年期障害の血管運動神経症状の1つで多様な症状の中でも高頻度にみられる症状の1つです。顔面や上半身などがほてり、発汗が起こる不快な症状です。エストロゲンの分泌量が減ることによって自律神経系が乱れて起こる症状です。

頻度や程度、部位については個人差があります。

精神神経症状

頭痛、不安やイライラ、めまい、立ちくらみ、不眠(寝つきが悪い・眠りが浅い)、耳鳴り、怒りっぽくなる、やる気が出ない、落ち込みやすい、記憶力の低下 など

運動器の症状

肩こり、腰痛、手足の痛み、むくみ など

このほかにも、吐き気などの消化器系の不調、婦人科系や泌尿器系の症状が現れることもあります。

漢方医学の基本と更年期障害の関係

漢方医学の基本的な考え方

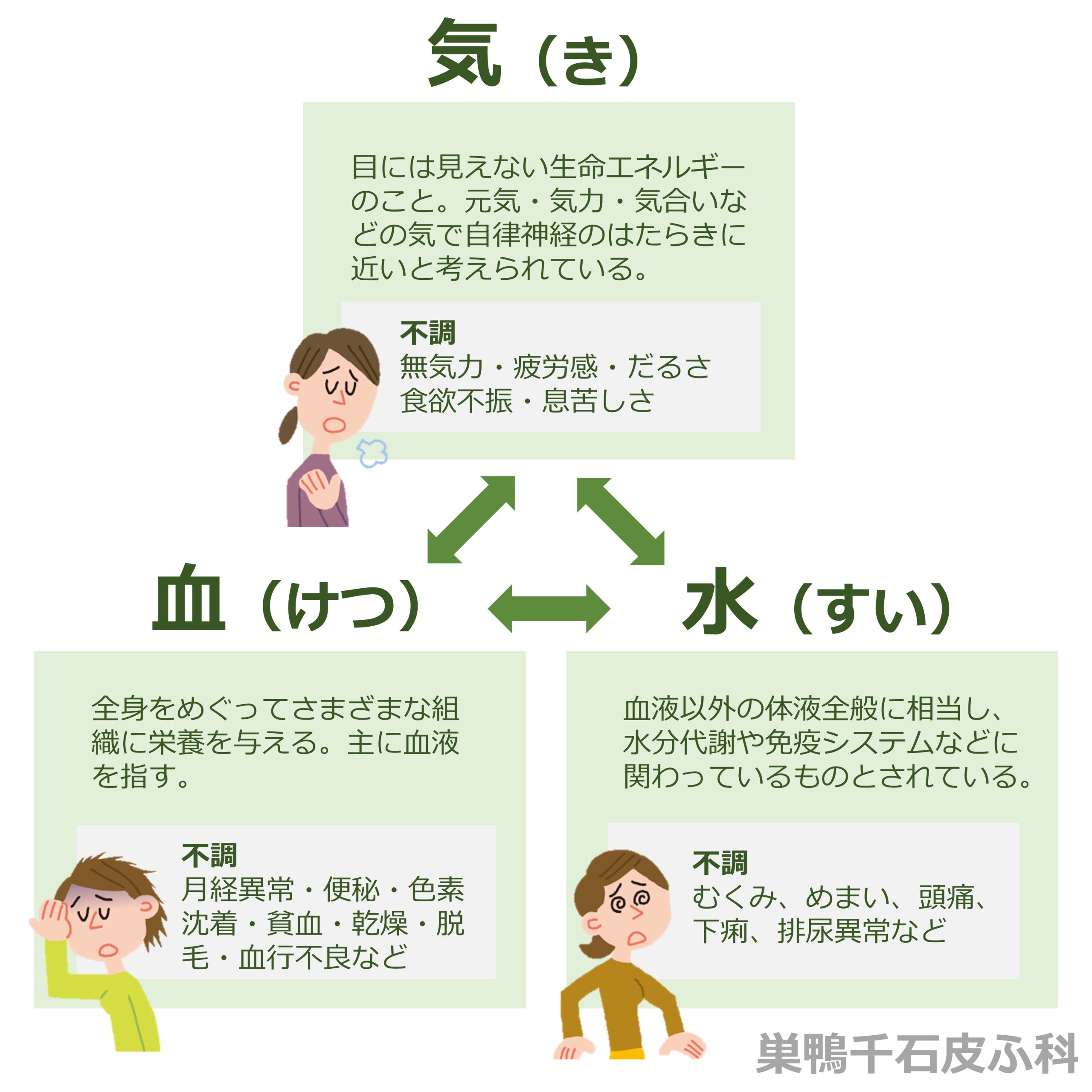

漢方では「気・血・水」のバランスの乱れから不調を探ります。

「気」は、目に見えない身体をめぐっているエネルギーのことで機能や活力を指します。

「血」は、全身をめぐってさまざまな組織に栄養を与える血液のことです。

「水」は、血液以外の体内の液体のことを指します。水分代謝や免疫システムなどに関わっていると考えられています。

加えて、最適な漢方薬を選ぶための基準として「証(しょう)」があります。「証」とは、体力や病気への抵抗力のことです。体力があり、体力や抵抗力が充実している人を「実証(じっしょう)」、体力がなく弱々しい感じの人を「虚証(きょしょう)」といいます。

漢方医学の視点から見た更年期障害

更年期障害は、「血」の乱れ(血が滞る「瘀血(おけつ)」・血が不足する「血虚(けっきょ)」)によって「気」や「水」の乱れも起こると考えられています。

例えば血の異常に対しては末梢循環血流を良くする駆瘀血薬(くおけつざい)や血を補い、栄養状態や局所組織障害を改善する補血薬(ほけつやく)があります。

また、ストレスが絡む場合は自律神経の乱れを調節する疏肝薬(そかんやく)やイライラや不安を取り除く安神薬(あんじんやく)、イライラや興奮がある場合には清熱薬(せいねつやく)を含有している漢方薬を処方します。その他にも各症状に合った漢方があります。

ホットフラッシュの漢方医学的とらえ方

ホットフラッシュは漢方医学では「気逆(きぎゃく)」と呼ばれる状態だと考えられています。「気」とは機能と活力のことであり、生命エネルギーのことを指します。

「気」は全身をくまなく流れ、正常な時は上から下に巡っています。気逆は「気」が逆流して下から上へ流れている状態です。気逆で起こる症状は冷え・のぼせや顔面紅潮、手のひら・足裏の発汗などがあります。ホットフラッシュを伴う更年期障害では加味逍遙散や桂枝茯苓丸などが使用されます。

漢方薬による更年期障害治療と診療ガイドライン

診療ガイドラインとは、エビデンスなどに基づいて最良と考えられる治療法を提示する文書のことです。

日本産科婦人科学会から出されている「産婦人科診療ガイドライン-婦人科外来編/産科編2023」には漢方薬も掲載されており、薬剤ごとに推奨度が付けられています。

診療ガイドラインによる漢方薬の推奨度

| 漢方名 | 対象患者さま | 推奨度 | 解説 |

|---|---|---|---|

| 当帰芍薬散 | 体力が弱い方 貧血気味でむくみ 下半身の冷え・頭痛 めまい・肩こりなど |

C | |

| 加味逍遙散 | 体力が弱い方 ホットフラッシュ 肩こり・疲れ イライラ・不安など |

C | |

| 桂枝茯苓丸 | 体力がある方 ホットフラッシュ 頭痛・めまい のぼせ・肩こりなど |

C |

推奨度 C:(実施することなどが)考慮される

詳細については産婦人科診療ガイドライン-婦人科外来編/産科編2023を参照ください。

オンライン診療対応可能

当院では、初診からオンライン診療にて漢方薬の処方を行っております。通院なしで薬剤をお送りすることが可能です(送料無料)。アプリのインストールは不要で、システム利用料も徴収しておりません。よろしければご利用ください。

- 下記のいずれかのボタンからお申込みください。

まとめ

更年期は誰にでも訪れる人生の節目です。体調の変化に一喜一憂せず、適切なケアを取り入れることで穏やかに乗り越えていきたいものです。漢方は一人ひとりの体質や症状に寄り添いながら、自然な形で心と体を整えるサポートをしてくれます。無理をせず、自分に合った方法を見つけながら、毎日を健やかに過ごしていきましょう。