公開日:2025年12月01日

最終更新日:2026年02月18日

花粉症の目と鼻に効く薬の選び方

このコラムでは、医療機関で処方する薬から市販薬まで、花粉症に効果的な薬を一覧でご紹介します。

症状やケースに合った薬を選んで、快適な春を迎えましょう!

オンライン診療対応可能

当院では、初診からオンライン診療にて花粉症の治療薬の処方を行っております。

通院なしで症状に合った薬剤をお送りすることが可能です(送料無料)。

アプリをインストールする必要はなく、システム利用料もいただいておりません。

ぜひご利用ください。

» オンライン診療の詳細はこちら

当院で処方可能な薬剤

花粉症の治療薬には、おもに第2世代抗ヒスタミン剤からなる内服薬と、点鼻薬(鼻スプレー)と点眼薬(目薬・クリーム)による外用薬があります。

患者さま一人ひとりの症状や健康状態、ライフスタイル(車の運転などの有無、受験など)に合わせて、相談しながら服用する薬を決めています。

» 第2世代抗ヒスタミン薬の詳細はこちら

1日の服用回数、食前・食後・食間の服用か、飲みやすい形状などもできるだけ患者さまのご希望に合わせています。ご相談ください。

【比較】花粉症の薬剤一覧表

内服薬一覧

花粉症の内服薬は主に抗ヒスタミン薬で、市販で買える薬もあれば医師から処方を受けなければ使用できない薬もあります。薬剤を選択する際にご注意いただきたいのは副作用です。

抗ヒスタミン薬は体内でアレルギー症状を引き起こす「ヒスタミン」のはたらきをブロックすることでアレルギー症状をおさえますが、脳内に移行すると「眠気」や「インペアード・パフォーマンス(気づかずに集中力や判断力、作業能率が低下してしまうこと)」を引き起こすことがあります。

そのため薬剤の添付文書には、「運転・機械操作能力に対する影響」として3段階に分けて記載されています。下記の一覧表をご確認ください。

※1 〇:記載なし △:注意 ×:禁止

※2 添付文書・インタビューフォームより:承認時・使用成績調査の結果参照

※3 〇:可 ×:不可

※4 DS:ドライシロップ

※5 〇:あり ×:なし

» 抗アレルギー薬(内服)の詳細はこちら

点鼻薬一覧

※1 〇:あり ×:なし

» アラミストの詳細はこちら

点眼薬一覧

※1 〇:あり ×:なし

» アレジオン眼瞼クリームの詳細はこちら

» アレジオンLX点眼液の詳細はこちら

花粉症の薬の強さについて

花粉症の内服薬の代表的なものは抗ヒスタミン薬です。抗ヒスタミン薬の強さの基準は明確に定まってはいません。

抗ヒスタミン薬は、アレルギーを発生させる原因物質(アレルゲン)のヒスタミンとそのH1受容体の結合を遮断することで、アレルギー反応として発症するくしゃみや鼻水などの症状を緩和する効果があります。

ヒスタミンは集中力や判断力をつかさどる脳の神経伝達にも関与しており、受容体との結合が遮断されることで鎮静作用が起こり、眠気や意識がボーっとする状態(インペアード・パフォーマンス)が生じることがあります。

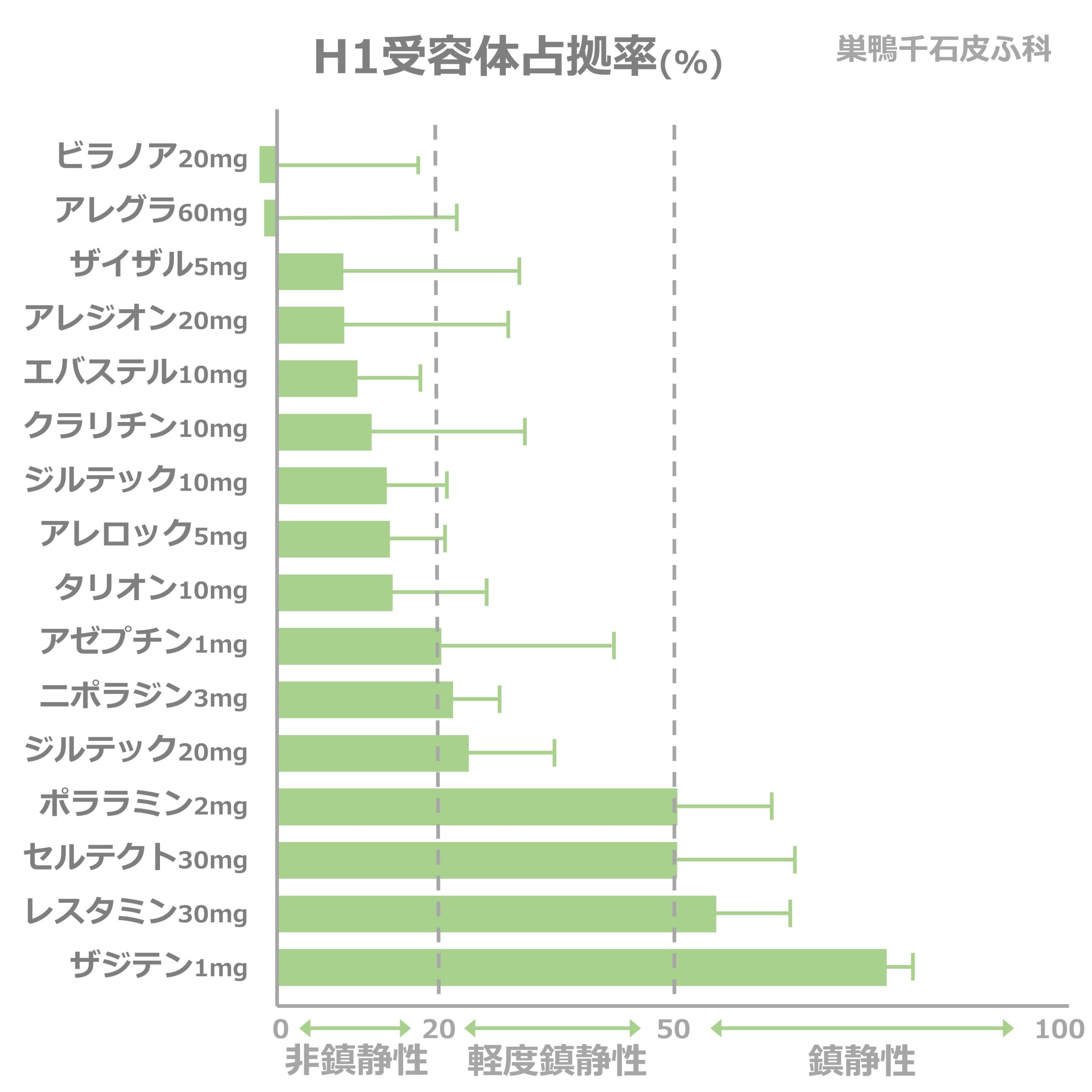

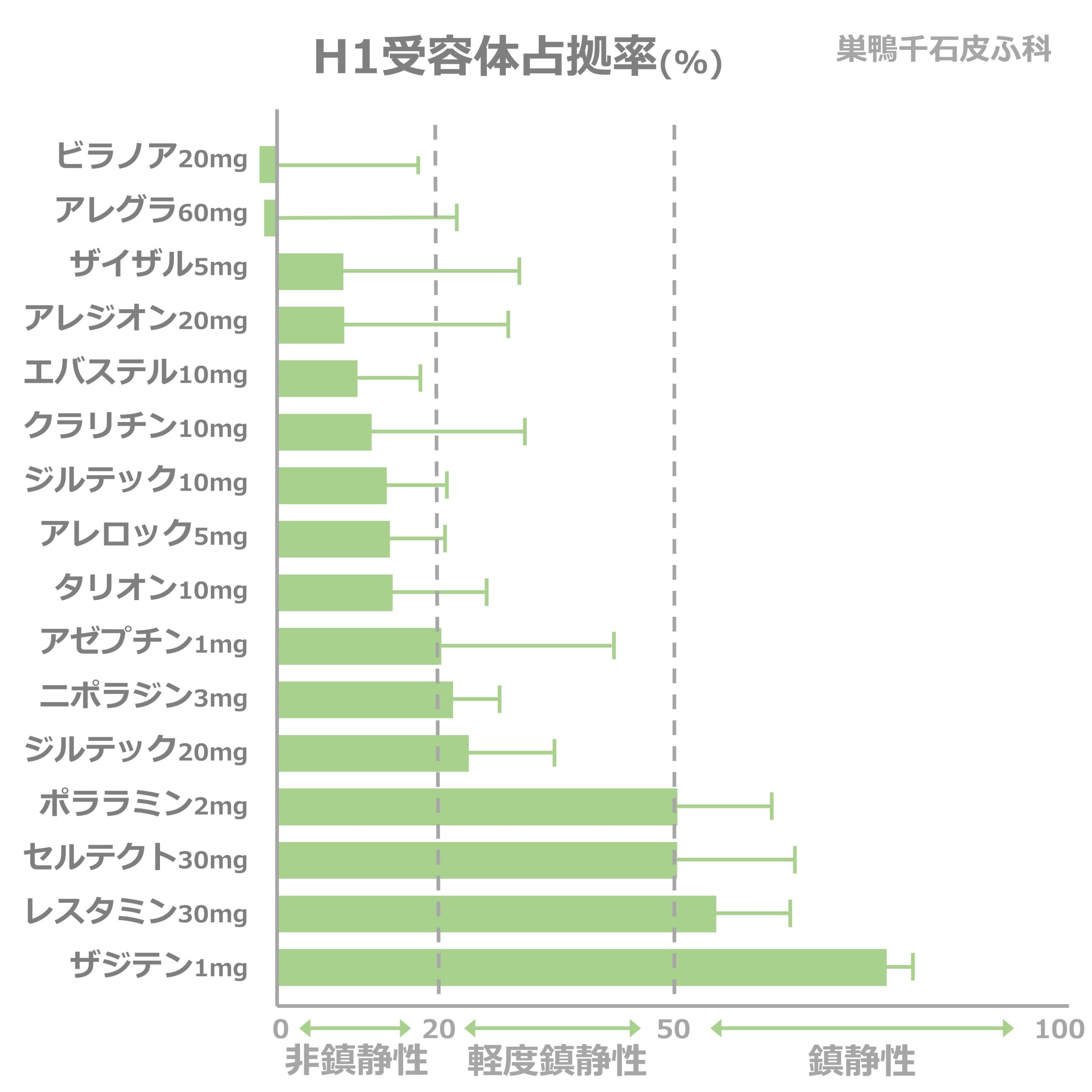

抗ヒスタミン薬の鎮静作用の強さは、脳内のH1受容体占拠率に比例すると考えられています。

東北大学の谷内教授はH1受容体占拠率により「20%未満:非鎮静性」「20%以上50%未満:軽度鎮静性」「50%以上:鎮静性」と分類しています。

参考:Antihistamines for Allergic Rhinitis Treatment from the Viewpoint of Nonsedative Properties

花粉症の薬に注意すべきケース

花粉症の薬の中には副作用として眠気を引き起こすものがあります。自動車を運転する人はそうした副作用の強い薬を服用するのは避けたほうがいいでしょう。運転に関して注意が記載されていることがあるので、花粉症の薬は服用前に添付文書をかならず確認してください。

運転可能な薬 代表4選

運転不可の薬 代表4選

副作用の出かたや度合いは個人差があります。日常生活や仕事の関係上、自動車の運転をすることが避けられない人もいると思いますので、ご自分の身体や症状の具合、ライフスタイルに合った薬を選ぶようにするといいでしょう。

花粉症の市販薬

花粉症の市販薬(第2類医薬品)はドラッグストアやネット通販などで購入することができ、セルフメディケーション税制対象商品であることが多いです。

市販薬はOTC(Over The Counter drug)=カウンター越しに買えるお薬として、誰にでも使えるよう安全性を重視し、医療用医薬品(医療機関で処方される薬剤)よりも有効成分の含量を減らして販売されるケースが一般的でした。

そのため、市販薬の効果は弱いという印象をお持ちの方もいらっしゃいますが、今では状況が変わりつつあります。

スイッチOTC医薬品ってなに?

スイッチOTC医薬品は元々医療用医薬品として使われていた薬剤のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬として販売したものです。

近年ではセルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする)という考えのもと、スイッチOTC化が進められています。

従来、医療機関でのみ処方可能だった効果の高い薬剤を、ドラッグストアやネット通販などで患者さまご自身が購入することができ、待ち時間や通院にかかる手間などを節約することができます。費用は全額自費負担となり健康保険を使わないため、国民医療費の削減につながります。

うまく活用すれば患者さまにとってメリットが大きいので、様々な事情により医療機関を受診しにくい方は、市販薬の使用も検討するといいでしょう。ただし次の注意点も頭に入れておく必要があります。

花粉症の市販薬の注意点

- 薬の選び方

市販薬の場合、薬の選択は自己責任となります。自分の症状やライフスタイルに合わせて自ら薬を選ぶため、ある程度の知識が必要になります。例えば自動車運転の注意や他の薬との併用など、医療機関で医師・薬剤師から説明される項目は添付文書をよく確認しましょう。元々医療機関で処方され、使い慣れている薬剤がスイッチOTC医薬品として販売されている場合は安心です。お子さまや妊婦・授乳中のお母さまの治療に関しては、医師への相談がおすすめです。

- 薬の効果が足りないとき

薬の効果が足りず症状が治まらない時、医療機関では別の薬剤に変えたり、併用可能な薬剤を追加したりします。市販薬は医療用医薬品より選択肢が少ないので、市販薬のみで対応するのは医師でも難しい場合が多いです。1剤で症状を抑えきれない場合には、医療機関を受診するのが近道かもしれません。

- 費用面について

花粉症の症状が強い場合、医師の判断で倍量投与をしたり複数の薬剤を併用したりと、薬の量が増えていきます。医療機関で花粉症の治療をすると健康保険が適用されるため、費用は原則1~3割負担となります。ジェネリック医薬品を選択すると薬剤費用をおさえることができます。市販薬は薬代のみですが保険適応外のため全額自己負担となるため総合的に検討する必要があります。

主な花粉症のスイッチOTC医薬品

内服薬

- アレグラ®FX(フェキソフェナジン)

- クラリチン®EX(ロラタジン)

- アレジオン®20(エピナスチン)

- エバステルAL(エバスチン)

- タリオンAR(ベポタスチン)

- ストナリニZ(セチリジン)

- アレルビ(フェキソフェナジン)

点鼻薬

- フルナーゼ点鼻薬(フルチカゾン)※要指導医薬品

- ナザール「スプレー」(ベクロメタゾン)

- コンタック®鼻炎スプレー(ベクロメタゾン)

- エージーノーズアレルカットM(クロモグリク)

点眼薬

- アルガード®クリア(クロモグリク)

- ザジテンAL(ケトチフェン)

- アレジフェンス(アシタザノラスト)

花粉症の薬に関するよくあるご質問

花粉症の薬に関して、患者さまからよく寄せていただくご質問・不安・疑問への回答を次にまとめました。

- 花粉症の薬に副作用はあるの?

-

花粉症の薬のうち、抗ヒスタミン薬の成分が含まれるものを使用すると、眠気やだるさ、倦怠感、頭痛、めまい、ふらつき、胃腸など消化器官への負担、口のかわきといった副作用が生じることがあります。

- 花粉症の薬で眠くなるのは困るのですが…

-

花粉症の薬を服用して眠くなるのは、抗ヒスタミン薬の成分によりヒスタミンとH1受容体の結合がブロックされることで起こります。眠気の出にくい薬として、第2世代ビラノアおよびデザレックス・アレグラがあります。

また、漢方薬(小青竜湯)には抗ヒスタミン薬の成分が含まれていないため、眠気が誘発されないでしょう。このほか、局所的な効果を発揮しながらも脳でヒスタミンのはたらきに干渉することがない点鼻薬・目薬もおすすめです。

- 妊娠中や授乳中に花粉症の薬は飲んでいいの?

-

妊娠2~4ヶ月目は薬の成分が赤ちゃんに重大な影響を及ぼしやすいため、医療機関では原則として妊婦さんへの内服薬の処方を行いません。一方で、点鼻薬や目薬は成分が血中への浸透量が少なく安全性が高いため、処方することがよくあります。安全性の高い内服薬は、妊娠5ヶ月目以降から処方できることが一般的です(ただし、安全性の判断は必要なので、市販薬を自己判断で服用することは控えてください)。

授乳中も妊娠中と同様に、内服薬の成分が母乳の中に入り込むため、市販薬を使用してはいけません。

妊娠中と授乳中の花粉症対策は、できるだけ花粉を浴びないよう、外出時にはサングラスやマスクを着用してください。また、空気清浄機を使ったり、家に入る前に衣服から花粉を払い落としたりという工夫も効果的です。

- 花粉症の薬はいつから飲み始めるといいの?

-

花粉症の治療を開始するタイミングは、花粉が飛散するシーズンより2週間ほど前がおすすめです。

薬自体は即効性があるため、服用開始からまもなく治療効果が表れますが、症状が出始める前から薬を飲むことで花粉シーズン全体を通して症状が比較的軽微におさまるというデータがあります。「鼻アレルギー診療ガイドライン」によると、花粉の飛散が始める1~2週間前からの治療開始が推奨されています。

花粉症の発症前から薬の服用を始めることで、体にもともとあった炎症をおさえられるため花粉症の症状も軽く済むのではないか、と考えられています。

- 花粉症の薬が効かないケースはあるの?

-

症状が強く出ており、一般的な薬では症状をおさえきれず「効きにくい」と感じることがあります。そうした場合は抗ロイコトリエン薬の処方を加えることがあります。

また、目のかゆみやくしゃみなどの症状が強く出ているときは、点鼻薬や点眼薬を内服と併用するケースが多いです。

花粉症の内服薬には種類がいくつかありますが、何種類か使ってみても花粉症状がおさまらない場合は重症花粉症の注射薬ゾレアをおすすめすることがあります。ゾレアは約2週間~4週間の間隔で、医療機関にて1~3本を皮下注射する治療法で、効果は約1カ月間持続します。

- 風邪薬の服薬中は花粉症の薬は飲まない方がいいの?

-

風邪薬と花粉症の薬には飲み合わせの悪いものがあります。例えば、抗ヒスタミン薬や血管収縮薬がどちらにも含まれていて、併用の結果血中濃度が非常に高くなってしまう恐れなどがあります。

風邪薬と花粉症の薬を併用することになりそうな場合は、あらかじめ医師に相談してください。

- 花粉症による鼻づまりに有効な薬は?

-

当院ではトラマゾリン点鼻薬、抗ロイコトリエン薬、ディレグラなどを処方させていただくことがございます

まとめ

- 花粉症の薬は、花粉が飛散する2週間ほど前(1月下旬)からの使用開始がおすすめ

- 花粉症の治療は早期に開始すると症状が軽く済む

- 抗ヒスタミン薬の成分が含まれる内服薬は眠気などの副作用が生じることがある

- 医療機関ではライフスタイルや体の状態に合わせた薬の処方が可能

- 点鼻薬、点眼薬、漢方薬などの選択肢もある

- 妊娠中や授乳中、風邪をひいているときの花粉症の薬は注意が必要

記事制作者

小西真絢(巣鴨千石皮ふ科)

「巣鴨千石皮ふ科」院長。日本皮膚科学会認定専門医。2017年、生まれ育った千石にて 「巣鴨千石皮ふ科」 を開院。

2児の母でもあり、「お肌のトラブルは何でも相談できるホームドクター」を目指しています。